科技观察家乔纳森·贝尔带我们走进机器人世界,盘点未来五年最可能出现在我们身边的那些”机械威胁”。

现在来做些耸人听闻的新年预言还不算太晚。不管接下来新闻头条还会爆出什么”惊喜”,2025年必将成为机器人爆发之年——全球多家企业正在竞相研发人形机器人。而这场革命的主战场在哪里?答案毫无悬念:中国。

不过,局面并非一直如此。十年前,日本才是机器人领域的领头羊。这主要归功于本田ASIMO的明星效应——这款人形机器人曾是全球最具辨识度的”机械大使”。

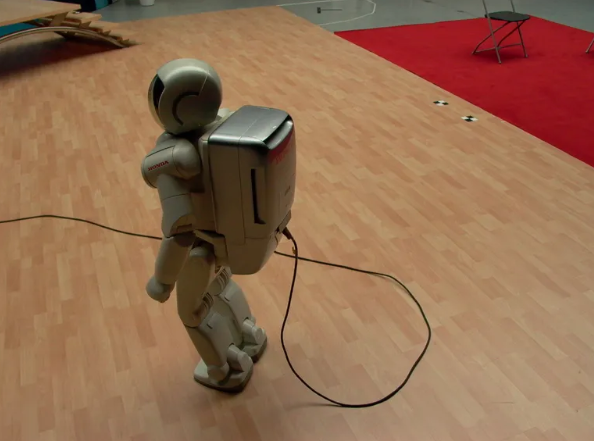

ASIMO堪称一场成功的科研公关秀(如图)。这个全球巡演的机器人明星,用伺服电机驱动的僵硬却无害的表演征服了观众——从笨拙的机械舞到基础足球技巧,再到略显尴尬的慢跑。它巧妙拿捏了科幻感与萌系的平衡,让人难以分辨这究竟是一项技术展示,还是全新产业的雏形。

当时的媒体曾兴奋预言:日本老龄化社会或将迎来机器人护工大军。但很快人们就发现,无论是本田还是其他厂商,都没打算将ASIMO的舞台表演转化为真正的护理解决方案。

就在本田放弃继续研发ASIMO之际,机器人技术的重大突破却正在其他地方悄然发生。一家名为波士顿动力(Boston Dynamics)的美国初创公司横空出世——这家成立于1992年的企业,为互联网时代打造了首批具有标志性意义的机器人。

波士顿动力通过一系列短片记录其技术发展历程,这些影片犹如来自”恐怖谷”的战报:充满力量感的技术展示,搭配足以让机器人怀疑论者坐立难安的应用场景。在机械与生命的模糊地带,他们书写着属于自己的传奇。

ASIMO给人的感觉永远是人畜无害,但波士顿动力那些喘着粗气、无头四足或双足的机器人,却散发着”生人勿近”的气场——完美契合了人们对机器人未来那种军事化反乌托邦的想象。

即便当BD员工故意”欺负”他们的金属造物——比如试图踢倒它们,或是让它们完成某些危险的耐力测试——这种场景也让人莫名不适,仿佛在玩火自焚。

就在全球科技爱好者还在津津乐道地拆解波士顿动力的每一段机器人视频时,中国已经完成了一场静悄悄的产业革命——从计算机到智能手机,从新能源汽车到动力电池,如今又剑指机器人领域。而在实验室里,计算机科学家们正在为当下这场席卷全球的AI浪潮奠定基础。

大概已经看出这个领域的发展趋势了。无论我们是否准备好,一场机器人设计革命正在酝酿——如今的人工智能系统在运动控制、平衡调节和行为学习方面,早已远超当年那些谨小慎微的传感器技术。再加上日新月异的紧凑型电池技术,人类几个世纪以来”打造机械版人类”的梦想,终于触手可及。

为什么非要执着于人形机器人?全球工业享受机器人红利已有数十年,但现有产品多是功能单一的专用设备——从焊接、喷漆到搬运,各司其职。现代仓储中心更是机器人乐园:分拣、搬运、监控各环节都已实现自动化。至于人类无法或不愿涉足的灾区险境,也早有特种机器人待命。

若单从实用角度考量,人形机器人堪称自动化应用中最不经济的选项。这本质上是”专才”与”通才”机器人之争:产线上的专业机器人如同产业工人,各怀绝技;而人形机器人则更像文工团员——虽然力气小、花拳绣腿,却胜在能说会道、擅长社交互动。

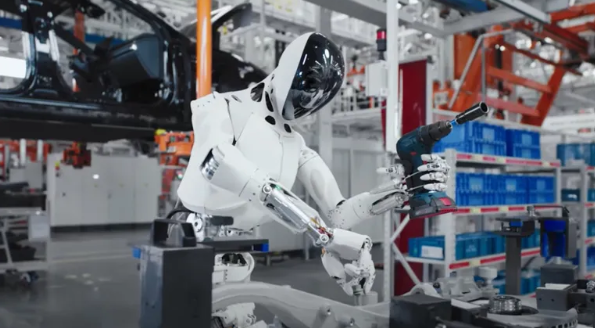

这就是当前机器人革命所抵达的临界点。如果说当年的ASIMO和波士顿动力Atlas还只是粗具人形,那么与如今科技展和社交媒体上那些灵巧如体操选手的新机型相比,它们简直像笨拙的大猩猩。在这些新机器创造者眼中,只要能完美复刻人类劳动者的身体机能,劳动力短缺问题就能迎刃而解——枯燥劳作将成为历史,由机器人代劳的悠闲生活指日可待。简而言之,但凡人类能想到的,就一定要造出来试试。

当然,这场革命必然伴随阴影。面对任何新技术,我们只需设想其最恶劣、最阴险、最具破坏性的应用场景——现实往往比想象更荒诞。如今,民用无人机已化身”死亡蜂群”,将现代战场扭曲成科幻噩梦。请原谅我们对新一代机器人的”运动天赋”难言热情——当它们学会跑跳攀爬时,谁知道会带来什么?

还记得波士顿动力早期展示的那台无头驮兽机器人吗?这个为美军设计的大型背包搬运工,最终进化成工业巡检机器人Spot。而在《黑镜》第四季第五集《金属头》中,Spot的”后代”成了冷酷的机器猎杀者——当终结者恐惧遇上人脸识别技术和快如闪电的机器杀手,科技与文化的噩梦就此合流。

若对这些新机器人的反乌托邦潜力视而不见,不是天真就是愚蠢。倘若Spot的价格能像消费级无人机那样亲民(目前起售价7.5万美元),你大可以确信,乌克兰等战场的杀戮机器名单上必定会添上它的名字。

单个仿人机器人或许只是新奇玩意——不论是展会上的表演嘉宾,还是仓库里的搬运工,抑或家中的洗碗助手。可一旦形成规模(该用”一群”还是”一队”机器人?),观感便截然不同。那些动作精准同步的机器人方阵,早已成为科幻作品的经典意象——其原型可追溯至里芬施塔尔镜头下,那些踏着锁步前进的军靴方阵。

这个方兴未艾的行业尚未腾飞,就已然深陷于文化焦虑的泥沼——新一代机器人那与人类别无二致的体态与动作,总让人脊背发凉。一个世纪以来的文化驯化早已告诫我们:对任何类人自动化产物都要保持警惕。当机器人方阵与所谓的”技术法西斯主义”产生勾连,当技术官僚们在高呼”减少监管”的政治气候中如鱼得水,你完全有理由将忧虑掺入怀疑之中。

等着瞧吧,待到某位美国政要带着机器人卫队公开亮相时(这一天恐怕不会太远),这种不安必将达到顶点。

未来究竟会怎样?虽然我不想成为像那些曾妄断电话、电脑等新发明应用范围的人一样被后世嘲笑,但答案依然是:我们无从知晓。很有可能,一支机器人”影子军团”将悄然崛起——它们会承担家政、物流、工业制造和医疗护理等工作,当然,也必然包括军事用途。

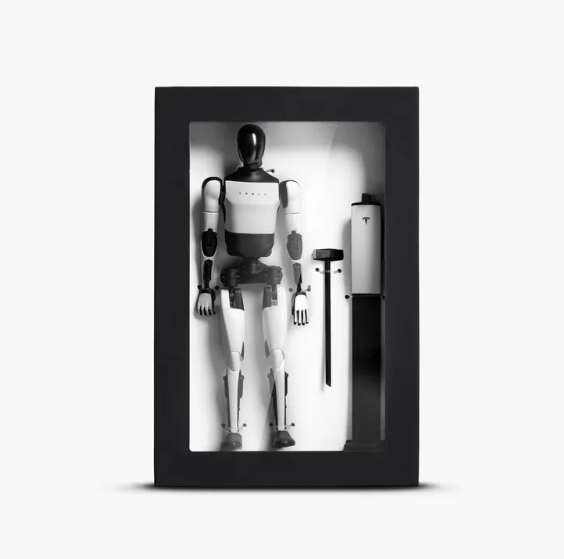

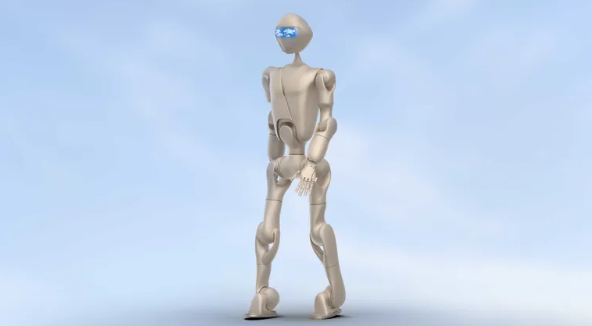

乐观派预言,未来每个家庭都将拥有多功能机器人管家——烹饪、清洁、收快递、喂猫、修剪草坪甚至准备隔夜燕麦。这类服务型机器人正被赋予愈发”拟人化”的特征:面部表情、肢体动作、身材比例等。设计师们试图通过”科幻感+萌系”设计跨越恐怖谷,如Fuseproject为Kind Humanoid设计的作品就融合了亲切与无害的特质。

但现实中的仿人机器人仍寥寥无几,主要原因在于它们看起来实在怪异。当前主流设计已摒弃传统头部造型,转而采用几何形态,有些甚至完全不提供情感反馈功能。

仓储与制造业必将成为机器人革命的先锋战场。货架整理员、清洁工、搬运工和保安或许最先面临替代。家用机器人则将自上而下渗透——从高端市场的管家、保镖、家具护理师开始,最终(如果可能的话)普及至大众市场。消费级无人机的普及历程就是最好例证:从专业设备到平民玩具的蜕变。

随之而来的将是庞大的运维网络重建与社会接纳度挑战,以及不可避免的反对声浪——来自经济、伦理、道德乃至宗教领域的抵制。与手机电脑不同,这场变革将在众目睽睽之下进行,每一步都牵动着社会神经。

更值得警惕的是,全球各大语言模型积累的海量数据,正在为这些机器人构建认知世界的底层逻辑。当”心想事成”遇上”未知恐惧”,或许我们该重新掂量这份科技礼物的分量。